Das verrückte Gefühl, ein Betrüger zu sein – obwohl du es gar nicht bist

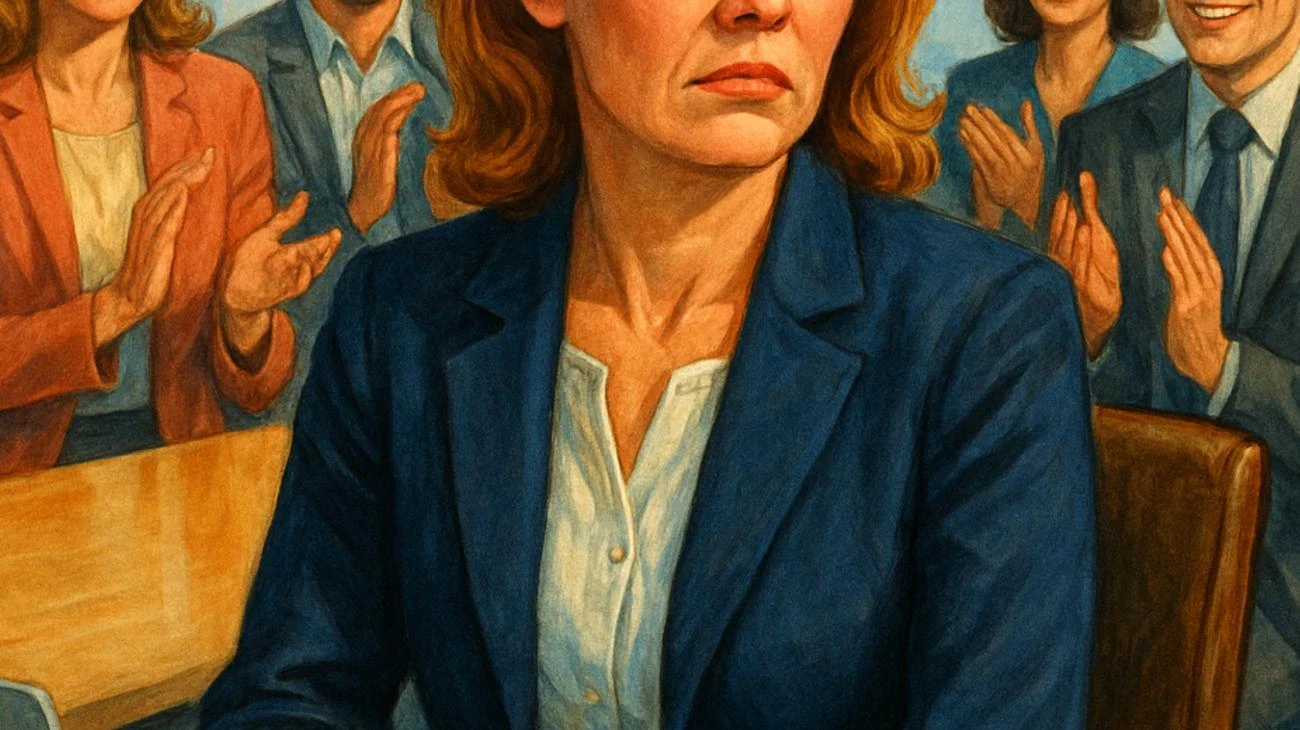

Du sitzt in einem Meeting, alle nicken begeistert zu deiner Präsentation, und alles was du denkst ist: „Hoffentlich merkt keiner, dass ich keine Ahnung habe.“ Oder du bekommst eine Beförderung und dein erster Gedanke ist: „Das war bestimmt ein Versehen.“ Falls dir das bekannt vorkommt, herzlich willkommen im Club der Menschen mit Impostor-Syndrom – einem Phänomen, das so weit verbreitet ist, dass es vermutlich in diesem Moment Millionen von Menschen plagt.

Das Impostor-Syndrom ist wie ein gemeiner kleiner Teufel auf deiner Schulter, der dir ständig ins Ohr flüstert: „Du bist ein Fake!“ Obwohl alle Beweise dagegen sprechen. Es ist das Gefühl, trotz objektiver Erfolge ein kompletter Hochstapler zu sein, der jeden Moment auffliegen könnte. Klingt absurd? Ist es auch – trotzdem betrifft es nach wissenschaftlichen Schätzungen etwa zwei Drittel aller Menschen mindestens einmal im Leben.

Wie zwei Psychologinnen ein Phänomen entdeckten, das Millionen betrifft

Die Geschichte beginnt 1978, als die Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes etwas Faszinierendes entdeckten. Sie untersuchten erfolgreiche Frauen – Doktorinnen, Managerinnen, Wissenschaftlerinnen – die alle eines gemeinsam hatten: Trotz beeindruckender Lebensläufe waren sie fest davon überzeugt, Betrügerinnen zu sein. Diese Frauen schrieben ihre Erfolge dem Glück, Zufall oder anderen äußeren Umständen zu, nur nicht ihrer eigenen Kompetenz.

Was Clance und Imes damals noch nicht ahnten: Sie hatten ein Phänomen beschrieben, das so universal ist, dass es praktisch jeden treffen kann. Vom Medizinstudenten im ersten Semester bis zum CEO eines Konzerns – das Impostor-Syndrom macht vor niemandem halt.

Das Perfide daran? Es sind oft gerade die kompetentesten Menschen, die am stärksten darunter leiden. Während sich mittelmäßige Leute häufig selbst überschätzen, zweifeln die wirklich Guten permanent an sich selbst. Es ist, als würde das Universum einen schlechten Scherz mit uns treiben.

Die fünf Gesichter des Hochstapler-Syndroms

Nicht jeder erlebt das Impostor-Syndrom gleich. Die Expertin Valerie Young hat fünf verschiedene Typen identifiziert, die zeigen, wie vielfältig diese Selbstzweifel sein können:

- Der Perfektionist: Setzt sich unmögliche Standards und fühlt sich als Versager, wenn er sie nicht zu 100 Prozent erreicht. Ein 98-prozentiger Erfolg? Total inakzeptabel!

- Der Experte: Hat panische Angst, als unerfahren entlarvt zu werden. Stellt nie eine Frage, weil das ja zeigen könnte, dass er etwas nicht weiß.

- Das Naturtalent: Glaubt, wahre Kompetenz müsse mühelos sein. Sobald etwas Anstrengung erfordert, fühlt er sich wie ein Schwindler.

- Der Solist: Denkt, um Hilfe zu bitten sei ein Eingeständnis von Schwäche. Arbeitet sich lieber tot, als zuzugeben, dass er Unterstützung braucht.

- Der Supermensch: Will in allen Lebensbereichen perfekt sein und sieht jede Schwäche als Beweis seiner Unfähigkeit.

Warum dein Gehirn dich sabotiert

Das Gehirn von Menschen mit Impostor-Syndrom funktioniert wie ein schlecht programmierter Computer. Es nimmt alle verfügbaren Daten – Auszeichnungen, positive Bewertungen, Beförderungen – und kommt trotzdem zu dem Schluss: „Nope, das war alles nur Glück.“ Psychologen nennen das externale Attribution. Statt zu denken „Ich habe das geschafft, weil ich gut bin“, denken Betroffene „Das war reiner Zufall.“

Diese verdrehte Logik führt zu einem Teufelskreis. Menschen mit Impostor-Syndrom arbeiten übermäßig hart, um ihre vermeintliche Inkompetenz zu kompensieren. Das führt oft zu noch größeren Erfolgen, was paradoxerweise die Selbstzweifel verstärkt. „Jetzt habe ich noch mehr Leute getäuscht“, denken sie dann. Es ist wie ein psychologischer Hamster im Laufrad.

Besonders gemein: Je erfolgreicher jemand wird, desto größer wird die Angst vor dem „Auffliegen“. Mit jeder Beförderung, jeder Auszeichnung steigt der Druck, den vermeintlichen Betrug aufrechtzuerhalten. Es ist, als würde man auf einem immer höher werdenden Kartenhaus balancieren.

Die dunkle Seite der Selbstzweifel

Was harmlos als „ein bisschen Selbstzweifel“ beginnt, kann ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. Menschen mit Impostor-Syndrom leben unter chronischem Stress. Sie sind ständig in Alarmbereitschaft, immer bereit, ihr Versagen zu rechtfertigen oder ihre nächste „Täuschung“ zu planen.

Diese permanente Anspannung führt häufig zu Burnout, Angststörungen und Depressionen. Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen Impostor-Gefühlen und psychischer Belastung. Betroffene berichten von Schlafproblemen, Erschöpfung und einem Gefühl der inneren Leere – und das alles trotz äußerer Erfolge.

Noch schlimmer: Viele Menschen mit Impostor-Syndrom sabotieren unbewusst ihre eigenen Karrieren. Sie bewerben sich nicht auf bessere Stellen, lehnen Herausforderungen ab oder vermeiden Situationen, in denen sie glänzen könnten – aus Angst, ihren vermeintlichen Betrug zu vergrößern. Es ist, als würden sie sich selbst im Weg stehen.

Warum bestimmte Gruppen besonders betroffen sind

Obwohl das Impostor-Syndrom jeden treffen kann, sind bestimmte Gruppen überdurchschnittlich betroffen. Frauen in männerdominierten Berufen und Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen erleben diese Selbstzweifel häufiger und intensiver. Das liegt nicht an einer besonderen Veranlagung, sondern an strukturellen Problemen.

Wenn du die einzige Frau im Vorstand bist oder die einzige Person mit Migrationshintergrund in deinem Team, bekommst du ständig – meist unbewusste – Signale, dass du „anders“ bist. Kommentare wie „Sie wurde nur wegen der Frauenquote befördert“ oder „Der hat ja auch einen anderen kulturellen Hintergrund“ nähren die inneren Zweifel.

Es ist ein perfider Mechanismus: Die Gesellschaft säht Zweifel, und die Betroffenen machen diese zu ihren eigenen. Plötzlich fragen sich kompetente Menschen, ob sie ihren Platz wirklich verdient haben – obwohl sie oft überqualifiziert sind.

Der Zusammenhang mit dem Dunning-Kruger-Effekt

Hier wird es richtig interessant: Das Impostor-Syndrom ist gewissermaßen das Gegenstück zum berühmten Dunning-Kruger-Effekt. Während inkompetente Menschen ihre Fähigkeiten drastisch überschätzen, unterschätzen kompetente Menschen ihre Leistungen systematisch.

Menschen mit hohen Fähigkeiten wissen meist genau, was sie nicht wissen. Sie sind sich der Komplexität ihrer Fachgebiete bewusst und sehen ihre eigenen Wissenslücken schonungslos. Diese Selbstreflexion – eigentlich eine Stärke – wird zur Quelle permanenter Selbstzweifel.

Gleichzeitig kennen erfolgreiche Menschen andere erfolgreiche Menschen und vergleichen sich ständig mit ihnen. Dieser permanente Vergleich verstärkt das Gefühl, nicht gut genug zu sein – obwohl sie objektiv zu den Besten ihres Faches gehören.

Raus aus der Impostor-Falle

Die gute Nachricht: Das Impostor-Syndrom ist kein unabwendbares Schicksal. Der erste und wichtigste Schritt ist die Erkenntnis, dass diese Gefühle einen Namen haben und extrem weit verbreitet sind. Du bist nicht verrückt, und du bist definitiv nicht allein.

Ein bewährter Trick ist das Führen eines „Erfolgs-Tagebuchs“. Schreib regelmäßig auf, was du erreicht hast, welches positive Feedback du bekommen hast und welche Ziele du erreicht hast. Wenn die Selbstzweifel wieder kommen, kannst du schwarz auf weiß nachlesen, was du bereits geleistet hast.

Besonders wirkungsvoll ist es, die eigenen Gedankenmuster zu hinterfragen. Wenn du denkst „Das war nur Glück“, zwing dich zu fragen: „Was genau habe ich getan, um diesen Erfolg möglich zu machen?“ Meist wirst du feststellen, dass sehr viel mehr als Glück im Spiel war – nämlich deine Kompetenz, dein Engagement und deine harte Arbeit.

Das Impostor-Syndrom als Superkraft?

Hier kommt ein radikaler Gedanke: Vielleicht ist das Impostor-Syndrom gar nicht nur negativ. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass du kompetent, selbstreflektiert und lernbereit bist. Menschen, die nie an sich zweifeln, sind oft die, die am wenigsten wissen.

Deine Selbstzweifel zeigen, dass du hohe Standards hast und dich ständig verbessern möchtest. Das sind wertvolle Eigenschaften – sie sollten dich nur nicht lähmen oder krank machen. Der Schlüssel liegt darin, die Selbstreflexion zu behalten, aber die destruktiven Selbstzweifel loszulassen.

Du kannst gleichzeitig stolz auf deine Leistungen sein und trotzdem wissen, dass du noch viel lernen kannst. Es geht nicht darum, perfekt zu sein – es geht darum, authentisch und kompetent zu sein, während du weiter wächst.

Die Wahrheit über echte Hochstapler

Eine beruhigende Erkenntnis: Wenn du dich wie ein Impostor fühlst, bist du wahrscheinlich keiner. Echte Hochstapler haben selten Selbstzweifel – sie sind meist fest davon überzeugt, dass sie großartig sind. Deine Zweifel sind paradoxerweise ein Zeichen deiner Authentizität und Kompetenz.

Das Impostor-Syndrom ist wie ein schlecht kalibrierter innerer Kompass: Er zeigt in die richtige Richtung – nämlich das Streben nach Exzellenz – übertreibt aber maßlos. Die Kunst liegt darin, den Kompass neu zu justieren, ohne ihn wegzuwerfen.

Also das nächste Mal, wenn dein Gehirn dir einreden will, dass du ein Betrüger bist, erinnere dich daran: Millionen von kompetenten Menschen fühlen sich genauso. Du bist nicht allein, du bist nicht verrückt, und du bist definitiv kein Hochstapler. Du bist einfach nur menschlich – und das ist völlig in Ordnung.

Inhaltsverzeichnis